1. Rumpf und Osmose

- Details

- Hauptkategorie: I. Theorie

- Kategorie: 1. Rumpf und Osmose

Segeln mit Yachten

1. Rumpf und Osmose

1) Germanischer Lloyd, Stabilität, Ausschäumen

2) Osmose

- Was ist Osmose?

- Osmosevorbeugung

- Osmosesanierung

3) Seeventile

in: I. Theorie / Welches Schiff ?

- Festigkeit

- Werkstoffe

- Sandwich-, Leistenbauweise

- Seetüchtigkeit

- Größe

- Leicht- / Schwer-Deplacement

- Langkiel, Kurzkiel

- Steuerfähigkeit

- Stabilität, Stabilitätskurve

- Wiederaufrichte-Vermögen

in: „Sturmtaktik für Yachten“

- Konstruktionskriterien für schweres Wetter

1) Germanischer Lloyd, Stabilität, Ausschäumen

Germanischer Lloyd

Schiffe sollen seetüchtig sein. Das CE-Zertifikat soll einen Mindeststandard sichern. Die Frage ist, ob man sich als Eigner mit einem

Garant für Zuverlässigkeit ist seit sehr langer Zeit der Germanische Lloyd. Yachten, mit denen man die hohe See befahren will,

Diese sind festgelegt in

Germanischer Lloyd, Rules for Classification and Construction,

I – Ship Technology, Part 3 – Pleasure Craft

Alle für die Sicherheit einer Yacht wichtigen Komponenten werden behandelt und in Form von Bauvorschriften,

Ich nenne die Kapitelüberschriften (Übersetzung von mir):

1) Rumpf-Konstruktion

… mit allen Materialien; dazu Vorschriften für das Ankergeschirr

2) Mast und Rigg

3) Maschine

4) Elektro-Installation

u. a. Leitungen, Sicherungen, Landstrom, Blitzschutz

5) Sicherheit

Konstruktive Schiffssicherheit, Feuerschutz-Maßnahmen, Stabilitätskurve etc.

6) Anhang

Mit Spezifikationen zu Glasfiber-, Metall- und Holzbauten, Blitzschutz

Stabilität

Zwei Kräfte bringen ein gekrängtes Schiff dazu, sich wieder aufzurichten:

- die Form des Rumpfes (Formstabilität)

ein möglichst breiter Rumpf in der Wasserlinie (= Anfangsstabilität) und

beim Krängen zusätzlich eintauchende Volumina (Überhänge, z. B. ein ausladendes Heck)

Der Nachteil:

Breite Schiffe richten sich aus einer Über-Kopf-Lage weniger leicht wieder auf;

denn auch "umgedreht" haben sie eine hohe Anfangsstabilität.

- möglichst viel Gewicht möglichst weit unten (Gewichtsstabilität)

... wie beim Stehaufmännchen, das sich auch wieder aufrichtet.

Ein schwerer Kiel, also ein möglichst hoher Ballastanteil, und dieser möglichst tief.

Schiffe mit niedrigem (= tiefem) Gewichtsschwerpunkt richten sich nach einer Kenterung leichter wieder auf

als Schiffe mit hohem Gewichtsschwerpunkt ("hoch" ist hier örtlich zu verstehen).

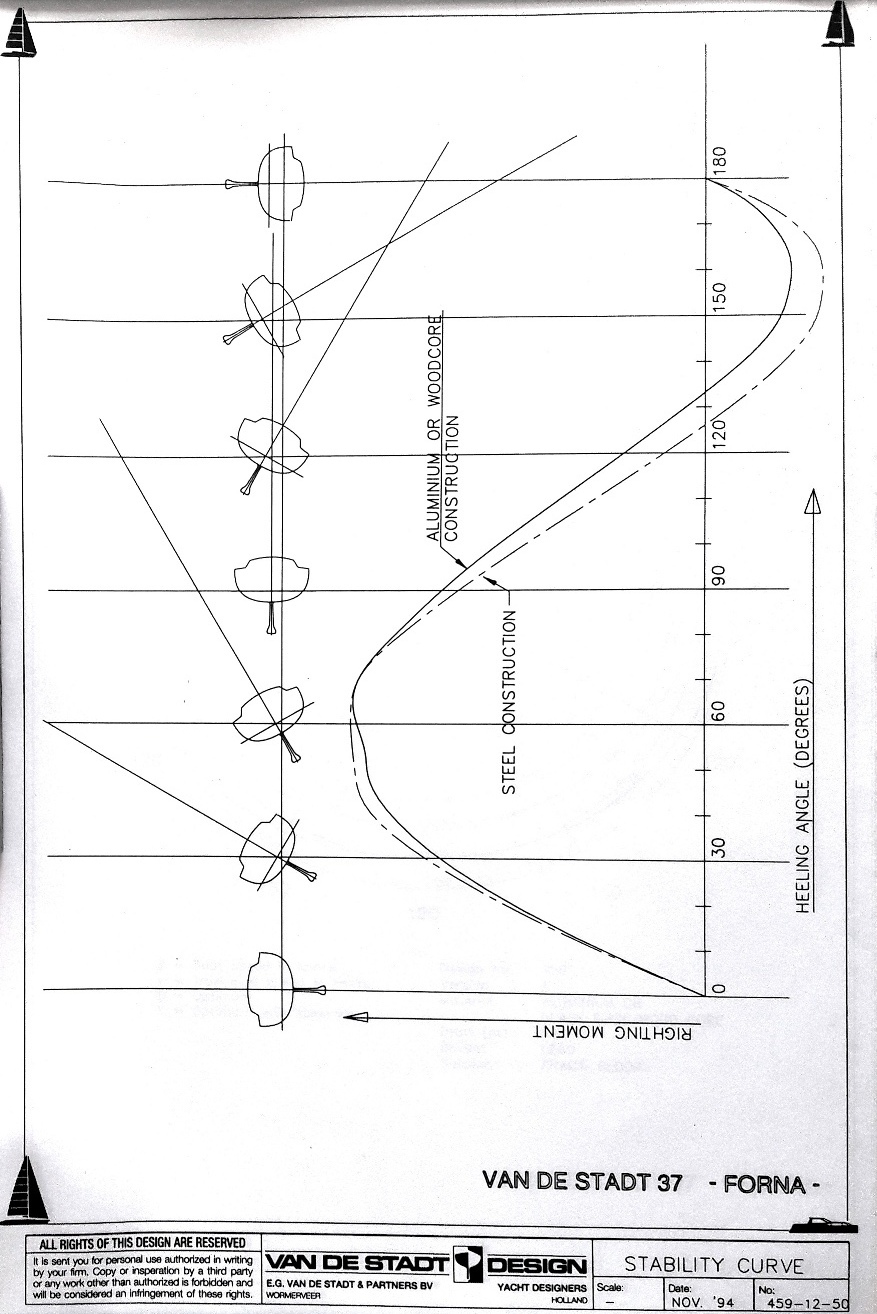

In der Stabilitätskurve der Yacht fließen diese Werte zusammen.

Eine krängende Kraft, z. B. Winddruck, erzeugt eine Schräglage.

Gleichzeitig arbeiten Gewichts- und Formstabilität als "aufrichtende Kraft" gegen diese Krängung.

Auf der senkrechten Achse (y – Achse) wird die aufrichtende Kraft eingezeichnet,

auf der waagrechten Achse (x – Achse) der Krängungswinkel der Yacht.

Das Ergebnis ist die Stabilitätskurve einer Yacht.

Der wichtigste Parameter der Kurve ist dort, wo der Kenterungspunkt liegt, d. h. ab welcher Neigung (in Grad) sich das Boot

"Mindestens 120 Grad sollten es (bis zur Kenterung) für ein hochsee-taugliches Boot sein", sagt segeln (4/2007).

Ausschäumen des Bugbereichs

Dieser Teil des Schiffes ist wohl am meisten gefährdet (Kollision mit Treibgut etc.)

Zum Ausschäumen empfiehlt sich …

Styrodor, Styropur, Styrofoam sind Markennamen für Polystyrol (englisch polystyrene).

Für die Herstellung von Schaumstoff wird dem Polystyrol Pentan oder CO2 als Treibmittel beigemischt. Es entsteht das Granulat Styropor.

Dieses kann man mit Wasserdampf erwärmen, das Styrol wird weich, das Treibmittel dehnt sich aus, die Kügelchen werden größer.

Eigenschaften: gute Wärmedämmung, geschlossenzellig, dadurch wasserabweisend und relativ diffusionsdicht.

Styropor ist nicht kapillarleitfähig, denn es handelt sich um einen "closed cell"- Kunststoff.

Seine Wasseraufnahme bei Unterwasserlagerung nach einem Jahr beträgt zwischen 0 und 5 Prozent, je nach EPS-Typ.

nach: ISIF-Webseite, www.styreneformum.org

- - - - -

Was ist Osmose?

Wikipedia:

„Als Osmose … wird in den Naturwissenschaften der gerichtete Fluss von Molekülen durch eine semipermeable … Membran bezeichnet.

Anm.:

- Es handelt sich um das gleiche U-Rohr zu verschiedenen Zeitpunkten.

- Die Flüssigkeiten im Rohr sind durch eine permeable (durchlässige) Wand getrennt.

Links ein U-Rohr mit verschieden konzentrierten Lösungen unmittelbar nach dem Einfüllen,

Bei der Osmose kann ein Konzentrationsunterschied zwischen beiden Seiten nur durch den Fluss der Substanzen ausgeglichen werden,

Wie im Beispiel … dargestellt, fließt Wasser von der Seite der geringeren Konzentration (in der Abb. die linke Hälfte des U-Rohrs)

Polyester-Gelcoat ist nicht wasserdicht. Es wirkt wie die semipermeable Membran im oben gezeigten Versuch.

Dieser Vorgang wird durch höhere Temperatur (Wassertemperatur) beschleunigt.

Alle GFK-Schiffe sind osmose-gefährdet. Bei allen entsteht "Osmose", wenn nicht von Anfang an entgegengesteuert wird.

"Die erste und sichere Feststellung (von Osmose) ist das Bemerken der Bläschen am Unterwasserschiff …

Staton-Bevan … behauptet: ´...dass von den inspizierten, bis 10 Jahre alten Booten (ca. 250/Jahr) 35 - 40 % von Blasen befallen waren,

Es ist so, dass kein Laminat dauerhaft über einen langen Zeitraum zu schützen ist.

Orthophthalsäureharz (Ortho): 150 - 200 Stunden Belastung

Isophthalsäureharz (Iso): 800 Stunden Belastung

Neopentylglycol (NPG): 2400 Stunden Belastung

… die Harze versagten. (Anm.: Epoxidharz ist nicht aufgeführt. Es ist am wenigsten wasserdurchlässig.)

Diese Zeiträume schrumpfen sofort für die ständig im Wasser des Mittelmeeres oder der Karibik liegenden,

Sehr gute Erfahrungen liegen bei Laminaten vor, die mit zweimal 300g/m2-Matten mit ISO-Harz hinter der Feinschicht hergestellt worden sind.

Betrachtet man die physikalischen Vorgänge - Osmose ist eine Wasserdampfdiffusion - so ist das auch verständlich.

Die Osmose beginnt theoretisch beim ins Wassersetzen, es dauert natürlich etwas bis zur tatsächlichen Diffusion.

http://www.gutachter-bootsbau.de/beispiele/osmose2.htm

Wikipedia:

Warum tritt Osmose nur bei Laminaten auf, die aus UP-Harzen gefertigt wurden?

(Anm.: UP-Harze = Polyester-Harze; EP-Harze = Epoxidharze )

In UP-Laminierharzen sind ungefähr 35 - 45 % Styrol als Monomer enthalten, welches nach der Härtung bis zu 90 % vernetzt.

Grundsätzlich weisen im Handauflegeverfahren gefertige Laminate Poren bzw. kleine Hohlräume auf;

Befund (nach Ralf Weise, Quelle ?)

Osmose wird auch "Blasenkrankheit" genannt. Diese Bläschen lassen sich erkennen.

- starke Taschenlampe, Strahl parallel zur Oberfläche.

Erhebungen? Mit Stechbeitel öffnen.

- Antifouling

Mit hartem Schleifklotz anschleifen (Körnung 80 - 240)

Unebenheit? Öffnen.

Osmosekrater sind tiefer als 1 mm; bis zu 1 Dutzend/m2

Durchfeuchtete Rümpfe verlieren ihre Festigkeit.

Ab wann es wirklich gefährlich wird, kann ich nicht sagen.

Ich würde es nie darauf ankommen lassen.

- Im Prinzip gibt es zwei Geräte-Typen:

- Geräte mit Spitzen, die in das Material eingestochen werden müssen (invasiv)

- Geräte, die die Feuchtigkeit durch Auflegen ermitteln (kapazitiv).

- Messtiefe kapazitiver Geräte: "in der Regel … 10 – 40 mm"

- Qualität, Preis:

"Einfachere Geräte eignen sich für … Einschätzungen, ob … ein Feuchteproblem vorliegen könnte."

"Besser ausgestattete (Geräte) … liefern Anzeigewerte des prozentualen Feuchtegehalts anstelle von

dimensionslosen Indexwerten."

- Zur Bewertung eines gemessenen Wertes müssen Grenz- oder Durchschnittswerte bekannt sein.

Ralf Weise, "Schreckgespenst Osmose" (Palstek 4/15):

- "Der Wassergehalt (eines Laminates) liegt in der Regel unter 2 % …"

- Unmittelbar nach dem Kranen ist der Rumpf feucht.

Das Schiff sollte einige Wochen an Land gestanden haben, bevor man misst.

- Messen des Laminats: über der Wasserlinie und unter der Wasserlinie.

"Liegt die Laminatfeuchte im Unterwasserschiff mehr als 30 Prozent über der des Überwasserschiffes,

ist dies als bedenklich anzusehen.“

Wenn die Messwerte Anlass zur Besorgnis geben, wird man einen Sachverständigen einschalten.

Ein Laie kann keine endgültigen Aussagen treffen; zu viele Einflussfaktoren sind zu berücksichtigen.

Weitere Informationen im Abschnitt "Kielverlust" unter "Sturmtaktik" (auf dieser Webseite).

Osmosevorbeugung

Prinzip: Es sollte möglichst wenig Wasser ins Laminat eindringen.

"Nicht die Schichtstärke sondern die Schichtdichte beeinflusst eine osmotische Diffusion.

http://www.xylon-werk-mannheim.de/Bootsbau/Osmose/Sanierung/Vorbeugung/vorbeugung.htm

Aber auch:

"Der ultimative Schutz eines Schiffsrumpfes gegen Osmose lässt sich nur durch eine Epoxydbeschichtung von einer Trockenschichtstärke

Auch Epoxidharz ist wohl nicht absolut wasserdicht. Dennoch werden osmosebefallene Schiffe erfolgreich mit Epoxy saniert.

Ralf Weise:

"Fest steht jedenfalls, dass Yachten, deren Außenhaut mit einer mindestens 0,8 mm starken Schicht Epoxy überzogen sind,

- Dass Brüche der Außenhaut (Kollision mit Gegenständen, Grundberührung und Eindrücken der Kielaufhängung) Wasser ins Gelcoat

Genauso gefährlich sind aber Haarrisse, durch die Regenwasser oder Tau ins Laminat eindringen kann.

Haarrisse entstehen z. B. durch den Anpressdruck einer durchgebolzten, zu fest angezogenen Schraube mit Mutter

- Wer das Antifouling bis auf das Gelcoat abschleift, verletzt das Gelcoat und öffnet es für eindringendes Wasser.

"Wird aber angeschliffen, werden nicht nur die Endlosmolekülketten an der Oberfläche des Gelcoat zerstört,

Maßnahmen:

- Gelcoat des Rumpfes vor der ersten Wasserung und vor dem ersten Antifouling-Anstrich mit Epoxy beschichten.

- In den Winterperioden das Schiff an Land stellen, damit das Laminat wieder austrocknet.

- Antifouling nie abschleifen, höchstens anschleifen.

- Haarrisse (Relingsstützen, Beschläge) verschließen.

- Kein stehendes Wasser (Regenwasser, Tau) auf den Gelcoat-Oberflächen des Decks dulden.

Eher aus einem unbestimmten Sicherheitsgefühl heraus als von Sachwissen erleuchtet, haben wir die Yacht immer an Land gestellt

Nach 20 Jahren hatten wir, von minimalen Resten an der Spitze des Ruders abgesehen, keine Feuchtigkeit im Laminat.

Produkte für die Vorbeugung (2017)

Hempel "High Protect"

... ist "ein 2-komponentiger Epoxy-Dickschicht-Primer mit ausgezeichneter Wasserbeständigkeit zur Osmosevorbeugung und –reparatur ...

"Hochwirksame, schnelltrocknende Epoxid-Grundierung für den Schutz vor Osmose." (Firmenangabe)

Osmose-Sanierung

Osmosebefallene Schiffe werden mit einem Gelcoat-Hobel bis auf das Laminat "geschält" oder sandgestrahlt.

Ralf Weise:

"Die Methode der Wahl ist eine Sanierung mit Epoxidharz.

Wikipedia:

Beim Bau von Bootsrümpfen hat Epoxidharz gegenüber manchen Polyesterharzen unter anderem den Vorteil,

Notwendig ist ein Fachbetrieb.

Verfahren

Nach dem "Abschälen" des Gelcoats muss der durchfeuchtete Rumpf austrocknen.

In der Türkei wurden entsprechend geschälte Schiffe zur Austrocknung während des Sommers an Land

in eine besonders heiße Ecke des Werft-Geländes gestellt.

In Dtld. gibt es spezialisierte Firmen, die die Yachten in Wärmehallen in kürzerer Frist trocknen.

Ob es genügt, die Yacht während der Winterperiode an Land zu stellen, bezweifle ich.

Nach der Trocknung kann die Außenhaut neu aufgebaut werden.

Wer Ruhe haben will, muss sanieren. Je eher und konsequenter, desto besser.

Produkte für die Sanierung (2017)

- International, Gelshield Plus

"Lösemittelfreie, dickschichtige 2K.- Epoxidgrundierung zur Osmosesanierung.

Nicht direkt auf Gelcoat auftragen." (Firmentext)

- Hempel, "High Protect" ... s. oben

Seeventile

Das Problem ist die Korrosion.

Bronze, Messing und Rotguss sind korrosionsbeständig, nicht jedoch „nicht rostende“ Stähle.

Er fasst zusammen:

„Vernickelte Kugelhähne ohne Angabe des Werkstoffs oder der Korrosionsbeständigkeit sind aller Wahrscheinlichkeit nicht meerwasserbeständig

„Will man sichergehen, verwendet man Ventile mit eingegossener Werkstoffbezeichnung (CW602N, VW710N)

Bronze- und Messingventile werden nicht mehr hergestellt. Rotguss ja: Bezeichnung CC491K (Palstek, 4/2013)

Durchgesetzt haben sich Kugelventile.

Vorteile

Seeventile aus Kunststoff korrodieren nicht und verschleißen nicht.

Hersteller

- Marelon, USA

kohlefaserverstärkter Kunststoff; NPD-Gewinde (USA)

- Trudesign, NZ

glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK); BSP-Gewinde

Die Seeventile beider Hersteller verfügen über alle notwendigen Offshore-Zulassungen.

Sie sind im gängigen Handel erhältlich. Große Preisunterschiede. Vergleichen!

Nähere Informationen z. B. Einbauhinweise, Fotos im o. g. Artikel.

- Alle Schlauchverbindungen unterhalb der Wasserlinie mit zwei (!) Schlauchklemmen sichern.

- Törn: Alle Seeventile zu!

- Seeventile schließen, wenn man längere Zeit von Bord geht.